オウンドメディアで効果は出る?成功させる方法を事例をもとに解説

「オウンドメディアを始めて本当に効果あるの?」「運用しているけど成果が出ていない」「どうやって効果を出すか知りたい」という悩みを持っている人も多いと思います。

オウンドメディアは中長期的な成果が期待できる反面、目的やKPIが曖昧なまま運用を続けていると、効果を実感しづらくなってしまいます。また、オウンドメディアで効果を出すためには、抑えるべきポイントがあります。

そこでこの記事では、オウンドメディアの具体的な効果や、どのように成果を測定・最大化していくべきかについて、実例を交えながら詳しく解説していきます。

オウンドメディアの主な効果5つ

オウンドメディアを制作し運用することでどんな効果が得られるでしょうか。

1.検索エンジンからの集客

オウンドメディアは検索エンジンからの集客に効果的です。オウンドメディアで記事を作り検索結果の上位に表示することで、検索をしたユーザーに自社サイトを見てもらうことができます。

検索エンジン経由で自社サイトに訪れたユーザーは、すでに何らかの課題や関心を持って情報収集をしているケースが多く、関心度の高い見込み客になりやすい点が特徴です。また、一度作成した記事は継続的に検索結果に表示されるため、運用を続けることで中長期的に安定した集客が見込めます。

現に、弊社のお客様であるビーモーション様は、オウンドメディアから平均でも10件ほどの問い合わせを継続的に獲得し続けています。

2.見込み顧客との関係構築

オウンドメディアの効果のひとつに、「見込み顧客との関係構築」があります。オウンドメディアを通じて有益な情報を提供し続けることで、継続的な読者になってもらうことが可能です。さらに、メールマガジンやSNSと連携することで情報を定期的に届けられるため、接点を維持しながら関係性を深めていくことができます。

こうした情報提供を重ねることで、ユーザーの理解度や信頼感が高まり、結果として自社やブランドに対するロイヤリティ向上にもつながります。オウンドメディアは、単なる集客手段ではなく、長期的に見込み顧客を育成し、ファン化していくための重要な基盤といえるでしょう。

実際、弊社のお客様のヒューマンブレイン様では、登録会員に情報を提供しつづけることで、法改正のニュースやインタビュー紹介、行動計画などを提供することでき会員との関係を深めています。

3.ブランディング

オウンドメディアを運用することで、企業のブランディングを行うことが可能です。

オウンドメディアでは、自社の強みや専門知識、技術的なノウハウを継続的に発信することで、専門性の高い企業であることをアピールできます。単なる商品紹介では伝えきれない考え方や取り組み姿勢、課題解決へのアプローチを示すことで、ユーザーに深い理解と信頼を持ってもらいやすくなります。

また、競合他社と似た製品やサービスを扱っている場合でも、自社ならではの知見や実績を積み重ねて発信することで、「この分野といえばこの会社」と認識されるようになり、業界内でのポジション確立にもつながります。

弊社のお客様のプロコート様も、エアコンクリーニングのフランチャイズに関する情報を提供し続けることで、フランチャイズにおけるポジションを確立しました。

4.広告費削減

オウンドメディアを活用することで、広告費を削減し、中長期的に高い費用対効果を得ることが可能です。

従来のリスティング広告やディスプレイ広告は、クリックごとに費用が発生し、継続的な出稿が必要なため、常にコストがかかり続けます。一方、オウンドメディアは、SEOに最適化されたコンテンツを継続的に蓄積していくことで、検索エンジン経由の自然流入を安定的に獲得でき、広告に依存しない集客が可能なのです。

初期段階ではコンテンツ制作やメディア制作、SEO対策に一定のコストがかかるものの、中長期的には広告費の大幅な削減と、高い費用対効果を実現することができるでしょう。先述のお客様は広告に頼っており50万円ほど広告にかけていたのですが、現在は月間10万円となりました。

5.採用活動への好影響

オウンドメディアの運用は、企業の採用活動においても好影響を与える可能性があります。

オウンドメディアを通じて企業の考え方や事業内容、技術領域、働き方などを具体的に発信することで、企業に興味を持つ求職者の母数を増やし、応募数の増加につなげることが可能です。単なる求人情報だけでなく、仕事のやりがいや現場のリアルを伝えることで、企業理解が進み、応募へのハードルも下がります。

また、事前に企業の価値観や求める人物像を明確に伝えられるため、入社後のギャップを減らし、ミスマッチの防止や離職率の低下にも効果的です。

オウンドメディアの効果が出るまでの期間

オウンドメディアは、制作し運用を開始してから効果が出るまでに一定の期間が必要です。

一般的に、オウンドメディアの効果が現れ始めるまでには、少なくとも6か月から1年程度の時間がかかる傾向があります。これは、SEOによる検索エンジンでの評価が安定するまでに一定の時間が必要であり、またユーザーの信頼を得てリピーターを増やしていくには継続的な情報発信が求められるためです。

特に新規ドメインの場合は、Googleからの評価がつくまでに時間がかかる傾向にあり、最初の数か月はアクセスが伸び悩むこともあります。しかし、定期的なコンテンツ更新や内部施策、SNSとの連携などを粘り強く行うことで、徐々に検索順位が向上し、問い合わせやCVといった成果が見えてくるようになります。

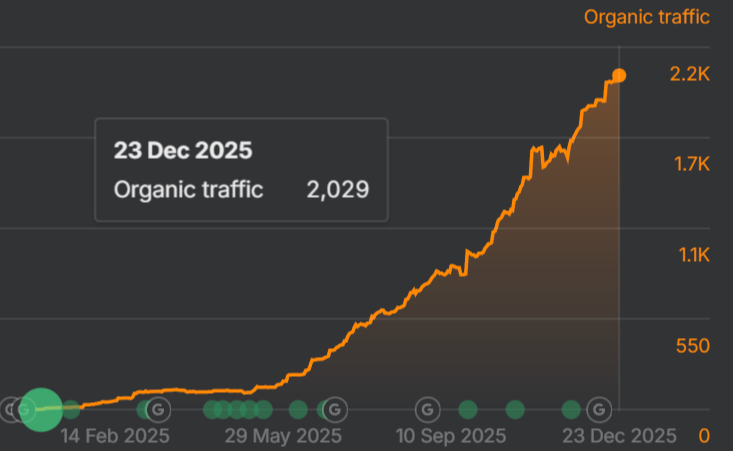

ただ、競合が少なくニーズの高いキーワードの選定をしっかりと行い、高品質なコンテンツを投稿していくことで、成果を出すことも可能です。例えば、私が支援した機電分野の求人サイトでは、記事投稿の次の月から流入を獲得し、40記事の時点で月間2000以上のアクセスを得ています。

オウンドメディアの効果を高める方法

オウンドメディアの効果をさらに高めるために抑えておくべきポイントがあります。

顕在ニーズのキーワードを選定する

オウンドメディアの効果を高めるためには、顕在ニーズに対応したキーワードを選定することが重要です。

顕在ニーズとは、ユーザーが自覚している課題や欲求のことであり、「○○を比較したい」「○○を導入したい」など、すでに購買や問い合わせに近い段階の検索意図を指します。顕在ニーズに基づいたキーワードを選定してコンテンツを作成することで、検索結果から流入してくるユーザーの質が高まり成果につながります。

一方で、潜在ニーズに焦点を当てたキーワード(例:「オウンドメディアとは」「コンテンツマーケティングの基礎」など)は、啓蒙的な目的では有効ですが、すぐに成果につながる可能性は低くなります。

自社のお客様の例では、転職を考えている人をメディアに集めるために「資格」「年収」「将来性」「適正」「職務経歴書」などのニーズの高いキーワードで集客をすることで、大きな成果を得ています。

コンバージョン導線を最適化する

オウンドメディアの効果を最大化するためには、コンテンツを読んだユーザーが自然に次のアクションへ進めるよう、コンバージョン導線を最適化することが不可欠です。どれだけアクセスを集めても、問い合わせや資料請求、購入といった具体的な行動に結びつかなければ、ビジネス成果にはつながりません。

そのため、記事内には「関連資料のダウンロード」「無料相談へのリンク」「導入事例や関連記事への誘導」など、ユーザーの興味・関心や検討段階に応じた適切な導線を設計することが重要です。

コンバージョン導線の最適化は、単に成果を高めるための施策であると同時に、SEO強化にもつながる重要な取り組みでもあります。

ターゲット設定とペルソナ設計の明確化

オウンドメディアの効果を高めるためには、誰に向けて情報を発信するのかを明確にし、その人物像を具体的に設計することが重要です。ターゲットが曖昧なままでは、記事の内容やトーンがぶれてしまい、結果として誰にも刺さらないコンテンツになってしまうリスクがあります。

ターゲット設定では、業種・職種・役職・企業規模・課題などを軸に、自社の製品やサービスに関心を持ちうるユーザー層を絞り込みます。その上で、より具体的な人物像としてペルソナを設計します。ペルソナには、年齢、役職、抱えている悩み、よく使うメディア、意思決定プロセスなどを細かく設定することで、コンテンツの方向性や語り口が明確になります。

CINACAでは、ヒアリングを行うとともに、統計やアンケートの調査を行うことでペルソナを作っています。

SNSとの連携でリーチを拡大

オウンドメディアの効果を高めるためには、SNSと連携をして記事やコンテンツの露出を増やし、より多くのターゲットに届けることも有効です。

SNSは拡散性が高く、ユーザーとの距離が近いため、オウンドメディアのコンテンツを効率よく広められます。Twitter(現X)では速報性や話題性の高い記事、LinkedInではBtoB向けの専門性の高いコンテンツ、Instagramではビジュアル訴求力のある情報など、各SNSの特性に合わせた投稿がリーチ拡大に寄与します。

また、SNSでの反応やコメントを通じて読者の関心やニーズを把握できるため、今後のコンテンツ企画にも役立つはずです。

継続的なコンテンツ更新と改善

オウンドメディアの効果を持続的に高めていくためには、継続的なコンテンツの更新と、既存記事の改善を繰り返すことが大事です。検索エンジンは、最新かつ信頼性の高い情報を優先して評価する傾向があるため、定期的に新しい記事を追加することに加えて、既存記事もアップデートして鮮度を保つことが重要です。

たとえば、制度の変更や市場のトレンドに応じて内容を修正したり、検索ニーズの変化に合わせてタイトルや見出し、構成を見直したりすることで、検索順位の維持・向上が期待できるでしょう。

また、Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのツールを活用して、アクセス数や直帰率、滞在時間、検索クエリなどを分析し、どのコンテンツが成果につながっているか、逆に改善が必要かを把握することも大切です。

オウンドメディアの効果事例

オウンドメディアを運営することでどのような効果が出たのかという事例を紹介します。

中小企業が低コストで成果を出した事例

CINACAでは、株式会社ビーモーションのオウンドメディアの制作と運用を支援しました。月に3記事ずつ作成していくことで、1年半で月間約10,000セッションを達成するまでになりました。

オウンドメディア支援では、まずターゲットの顕在ユーザーに刺さるキーワードを厳選。その後、AIサービスの強みや導入メリットを打ち出す構成に刷新し、定期的な高品質記事を配信しました。

施策開始前は、月間セッション数が100程度の水準でしたが、1年半後には月間約10,000セッションを達成。その成果として、月間20件前後の問い合わせを安定して達成。導入検討企業との商談機会が継続的に確保され、オウンドメディア運用コストを大幅に上回る費用対効果を実現しています。

中小企業のオウンドメディア活用に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

改善によるリード獲得成功事例

株式会社ベーシックは、リード獲得と検索流入の向上を目指してオウンドメディアである「One Tip」を運用しています。

月に10本以上の新規記事作成するとともに、既存記事を定期的にリライトを行っています。内部リンクの最適化、潜在層向けキーワードの拡充も行うことでより多くの検索ニーズを取り込む体制を構築しました。

また、記事に関連するホワイトペーパーのダウンロードを促すポップアップや、顕在層向けコンテンツへの内部リンクを設置することで、記事閲覧後のリード転換を促進。こうした施策により、1年間でオウンドメディア経由のセッション数は約2.5倍、リード獲得数は約1.75倍に増加する成果を上げました。

オウンドメディア経由で採用成功に繋がった事例

メルカリは、エンジニアやプロダクト職の採用強化を目的に、オウンドメディア「メルカン」や「mercari engineering blog」を積極的に活用しました。

従来の求人情報だけでは伝えきれない社内カルチャーや技術的挑戦、社員のリアルな声を記事として発信することで、候補者に具体的な働くイメージを持たせることに成功しました。特に、メンバーのインタビューや開発環境の紹介、チームの雰囲気などをオープンに伝えることで、「共感できる企業」としての印象を強化。

結果的に、カルチャーフィットする優秀な人材の応募が増加し、採用効率の向上につながりました。また、オウンドメディアを通じて情報発信の主体を自社に置くことで、長期的なブランディング効果も生まれています。

他のマーケティング施策との効果の比較

オウンドメディアの効果は、ほかのマーケティング施策と比較するとどのようなものなのでしょうか。

ペイドメディア(広告)の違い

オウンドメディアとペイドメディアは、どちらも集客や認知拡大に活用される手法ですが、効果の出方やコスト構造、長期的な資産価値において大きく異なります。

ペイドメディアは、リスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告など「掲載枠を買う施策」であり、即効性が高く、短期間でのアクセス獲得に向いています。ただし、出稿を停止すると効果も途切れ、クリック単価の上昇や予算負担など、継続性には課題があります。

一方、オウンドメディアは成果が出るまでに時間はかかりますが、軌道に乗れば広告費をかけずに自然流入を得られ、費用対効果に優れています。

アーンドメディア(SNS・口コミ)の違い

オウンドメディアとアーンドメディアは、いずれも認知拡大やブランド形成に寄与しますが、情報のコントロール性や信頼の得方に違いがあります。

アーンドメディアはSNS上でのシェアや口コミ、レビュー、第三者による記事など、自社が直接管理できませんが、ユーザーや第三者からのポジティブな反応は高い信頼性を生み、短期間で話題性を得ることが可能です。ただし、情報の拡散はコントロールが難しく、ネガティブな意見が広がるリスクもあります。

一方オウンドメディアは、自社で管理・運営するメディアであるため、掲載する情報の内容・表現・タイミングをすべてコントロールできます。

施策同士の組み合わせによる相乗効果

オウンドメディアは、単体で成果を出すことも可能ですが、他のマーケティング施策と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。

たとえば、リスティング広告やSNS広告で自社のWebサイトへの流入を促し、そこでオウンドメディアの記事を読ませることで、ユーザーの興味・関心を深めることができます。また、メールマーケティングと連携すれば、メルマガ内でオウンドメディアの記事を紹介し、既存顧客との関係性を維持・強化する施策としても有効です。

オウンドメディアは広報活動やブランディング施策とも親和性が高く、企業の専門性や信頼性を訴求するメディアとしても機能します。プレスリリースやキャンペーン情報を記事化して発信することで、認知度向上と同時にSEO効果も期待できる点が魅力です。

オウンドメディアの効果測定

オウンドメディアによってどのような効果が出ているかを知るには、正しい測定方法を知らなくてはなりません。ここではそれらを解説します。

KPIの設定方法

オウンドメディアの効果を正しく測定するには、目的に応じたKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。KPIを設定することで、オウンドメディアがどの程度成果を上げているか、運営の方針が間違っていないかを明確に数値で判断でき、改善や戦略の見直しにつなげやすくなります。

「認知拡大」「リード獲得」「関係構築」など目的ごとに具体的なKPIを定めておくことで、目指す成果に対して的確なデータを収集・分析できるようになります。これにより、成果が出ていない場合もどの部分に課題があるかを特定しやすく、PDCAを回して効果的な運用を継続できるのです。

効果測定で見るべき基本指標

オウンドメディアの効果を正しく把握するには、見るべき指標を継続的に確認することが重要です。

まず注目すべきは検索順位です。検索エンジンからの流入を増やすには、ユーザーが検索した際に記事が上位に表示される必要があります。どれほど内容が優れていても、検索結果の下位に表示されていては見てもらう機会が大きく減ってしまいます。狙ったキーワードでの検索順位を定期的に確認し、改善を図ることが重要です。

次に、セッション数やユーザー数、ページビュー数、直帰率や平均滞在時間といった指標を見ることで、ユーザーの関心度や導線設計の課題が見えてきます。加えて、資料請求や問い合わせなどのコンバージョン数やCV率を追うことで、オウンドメディアが実際の成果に結びついているかを判断できます。

CV数・率の確認と改善

オウンドメディアにおいては、CV数・率の確認と改善が重要です。オウンドメディアの最終的な目的はビジネス成果につなげることなので、CV数が大事なのです。どれだけアクセス数や閲覧数が多くても、資料請求やお問い合わせ、会員登録などのコンバージョンにつながっていなければ、事業への貢献度は限定的となってしまうでしょう。

そのため、CV数やCV率を定期的に確認し、どのコンテンツや流入経路が成果につながっているかを把握することが欠かせません。効果の高い記事には、他のページからの内部リンクを強化するなど、CVにつなげる導線を意識的に設計することも有効です。

また、ヒートマップやユーザー行動の分析ツールを活用すれば、離脱ポイントや改善すべき導線の問題も可視化できます。

まとめ:オウンドメディアの効果を最大化するために

オウンドメディアによって、自社の価値を正しく伝え、見込み顧客や求職者との信頼関係を構築することが可能です。検索エンジンからの安定的な流入を獲得し、広告費に依存しない中長期的な集客基盤を築けるだけでなく、継続的なコンテンツ発信を通じてブランド価値の向上や採用活動の質的改善にもつながります。

ただし、成果を最大化するには、動線設計やキーワードの選定、コンテンツ作成などのノウハウが必要になります。

CINACAでは、戦略設計からキーワード選定、コンテンツ制作、効果検証・改善まで一貫して支援し、成果につながるオウンドメディア運用を実現します。SEOやCV導線の最適化、採用強化に向けた情報発信など、目的に応じた施策をご提案しますので、「運用しているが成果が出ていない」「これから始めたいが不安がある」といった方もぜひご相談ください。

サービス紹介

アルゴリズムに適した効果的な施策を提案

自然検索からの流入を最大化します。 基本的な施策だけでなく、最新の検索エンジンのアルゴリズムに則した提案をします。 10年以上対策を行ってきた豊富な経験から、独自の施策で課題を解決します。

SEOに効果的なライティングを提供

Webコンテンツではテキストが重要となります。中身のないコンテンツではアクセスと問い合わせを得られません。SEOに準拠したライティングを行うことでアクセスを集めながら、コンバージョンを得られるコンテンツを作成いたします。